東 夷 伝 (8)

【いよいよここからが、有名な魏志倭人伝です。東夷伝の今までの記述は、国を記述していたのですがこの倭人伝と呼ばれているものは前回弁辰の記述から続いていて、いきなり倭人は・・・から始まり、少々違和感を感じます】

(8)倭人−(1)

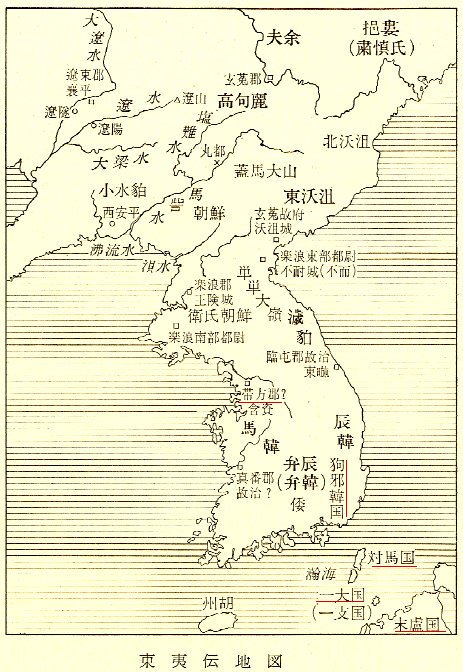

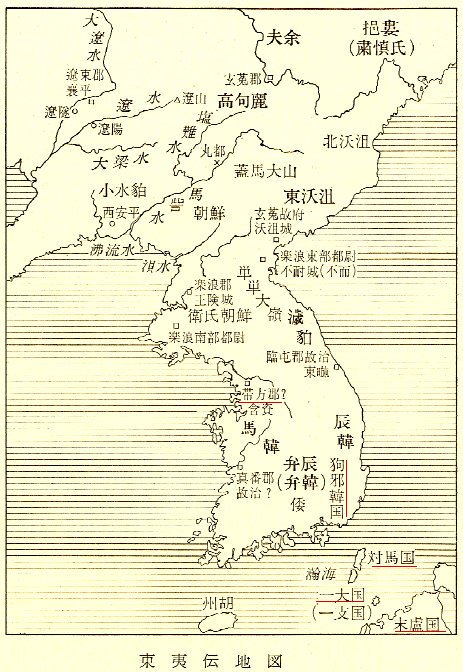

倭人は、帯方郡の東南の大海の中におり、山がちな島の上にそれぞれの国邑を定めている。

元々百余国があって、漢の時代に中国へ朝見に来た者もあった。現在、使者や通訳の往来のある国が30国ある。

帯方郡から倭に行くには、海岸に沿って船で進み、韓国を経、南に進んだり東に進んだりして、倭の北の対岸である狗邪韓国に至る。ここまでが七千余里。そこで初めて海岸を離れて一つの海を渡る。その距離は一千余里。対馬国につく。

長官は卑狗、副官は卑奴母離と呼ばれる。

四面を海に囲まれた島に住みその広さは四百里ばかり。土地は山が険しく深い森林が多く、道はけものや鹿の通り道のようである。千余戸の家があり、農地はやせていて海産物を食べて生活をし船に乗って南や北に海を渡って穀物を買い入れてくる。

さらに南に向かって瀚海と呼ばれる一つの海を千余里船行すると一大国に着く。ここでも長官は卑狗、副官は卑奴母離と呼ばれている。

広さは四方三百里ばかり。竹や木のやぶが多い。三千ばかりの家がある。田畑もなくはないが、農耕によっては食糧の自給ができず、そこの人々も南や北に海を渡って穀物を買い入れている。

さらに一つの海を渡り、一千余里で、末廬国に着く。そこには、人家四千余戸があり、山と海との間の海岸地帯に住んでいる。草木が繁茂しして、道を歩いていると前を行く人が見えない。魚や鰒を捕ることに巧みで、水がいかに深かろうとも潜って取ってくる。

東南に陸路を五百里行くと、伊都国に着く。長官を爾支、副官を泄謨觚、柄渠觚という。千余戸の人家があり、代々王がいてずっと女王国の支配下にある。帯方郡からの使者が往き来をする場合、いつもここにとどまる。

東南の奴国までは百里。長官はジ馬觚、副官は卑奴母離と呼ばれている。二万余戸の人家がある。東に進んで不弥国まで行くには百里。長官は多模、副官は卑奴母離と呼ばれ、千余戸の人家がある。南の投馬国までは、水路で20日かかる。長官は弥弥、副官は弥弥那利と呼ばれ、五万余戸ほどの人家がある。南の女王が都している邪馬台国へは、水路10日、陸路1ヶ月かかる。長官には伊支馬がおり、その下に弥馬升、さらにその下に弥馬獲支、またその下に奴佳テイと呼ばれる官が置かれ、七万余戸ほどの人家がある。

女王国から北に当たる国々については、その戸数や道のりをほぼ記載することができるが、それ以外のその外側にある国々については、遠く隔たっているために詳細を知ることができない。(この後に女王の領域の国々の記述があり)ここで女王の領域は終わる。

その南に狗奴国があり、男子が王となっている。そこの長官は狗古智卑狗と呼ばれ、女王の支配は受けていない。帯方郡から女王国までは一万二千余里。

倭までの道のりを計ってみると、会稽や東冶の東方に位置するに違いない。

【伊都国までの訳はどの本を見ても大体同じですが、伊都国からはそれぞれ訳し方が異なっています。伊都国からも連続して国々を書いているというのと、伊都国からは放射状に書かれているというのが主な訳し方のようです。ここまででいくつかの疑問が出てきます。

1 単純ですが、末廬国の長官の名前がないのはなぜか?

2 人口と面積の疑問。代々王のいる伊都国が千戸で隣の奴国が二万戸、投馬国は五万戸、邪馬台国にいたっては七万戸もいると書いてあります。この時代の一戸あたりの人口が何人かはわかりませんが、五人と計算しても邪馬台国には35万の人口がいた計算になります。これだけの人間が住むとなれば、かなりの広さが必要になると思いますが、今までの本ではそのあたりを言及したものは記憶にありません。(九州説だと随分密集して住んでいることになります。)

琉球説は、会稽・東冶の東と言うことから来ているようです。また、会稽・東冶の東と言うことから、連続説のような気がします。

次からは倭人の風俗などです。】