搶丂埼丂揱丂

丂乽榘巙榒恖揱乿偲偼乽嶰殸巙丒榘彂丒搶埼揱乿偺拞偺堦愡偱偁偭偰丄乽榒恖揱乿偲偄偆崁栚偼偁傝傑偣傫丅

丂乽榘巙榒恖揱乿偩偗偑堦恖曕偒傪偟偰乽幾攏戜崙丒斱栱屇乿偺強嵼偽偐傝偑栤戣偵側偭偰偄傑偡偑丄偦傟偱椙偄偺偱偟傚偆偐丠

丂乽搶埼揱乿慡懱偐傜乽榒崙乿偺廗懎丒晽懎丒恖岥側偳傪尒傞昁梫偼側偄偺偱偟傚偆偐丠

丂偙偙偱偼帺暘側傝偺峫偊傪傑偲傔偰傒傛偆偲巚偄傑偡丅

丂側偍丄愱栧壠偱偼側偄偺偱丄嶲峫暥專偼拀杸彂朳偺乽嶰殸巙嘦乿偩偗偵偟傑偟偨丅

丂乽搶埼揱乿偼乽嶰殸巙丒榘彂乿偺拞偺乽塆娵丒慛斱丒搶埼揱丂戞嶰廫乿偵娷傑傟乽塆娵揱乿乽慛斱揱乿偼丄亙塆娵丒慛斱偲偄偆偺偼屆乮娍彂乯偵搶層偲屇偽傟偰偄偨柉懓偱偁傞亜偲彂偐傟偰偄傞偑丄塆娵揱丒慛斱揱偼徣棯偟乽搶埼揱乿偺傒偵偟傑偟偨丅

丂乮杮暥拞偺亂 亃報偼帺暘偺峫偊偱偁偭偰丄杮彂偵偼側偄傕偺偱偡乯

丂搶埼揱乮慜彂偒乯

丂亀彯彂亁乮鈀峷曇乯偵偼丄乽搶偼奀偵擖傞傑偱丄惣偼棳嵐偵媦傇傑偱偺抧堟偵丄拞崙偺嫵壔偑峀偑偭偨乿偲彂偐傟偰偄傞丅

丂偙偺傛偆側嫵壔偑峀傑偭偨抧堟偵偮偄偰偼丄偪傖傫偲偟偨崻嫆傪帩偭偰偄傠偄傠弎傋傞偙偲偑壜擻側偺偱偁傞丅偟偐偟偦傟傜偺嵟傕奜偺抧堟偵偮偄偰偼丄偦偙偐傜偺巊幰偑婔搙傕捠栿傪廳偹偰拞崙偵傗偭偰偔傞偙偲偼偁偭偰傕丄拞崙恖偺懌愓傗攏幵偺婳偼偦偙偵偼媦偽偢丄偦偺崙乆偺柉廜偺惗妶丄條乆側搚抧偺偁傝偝傑偵偮偄偰抦傞幰偼側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂廃戙偵帄傞傑偱偺娫偵丄惣廭乮惣曽偺堎柉懓乯偑敀嬍偺娐傪專忋偟偨傝丄搶埼偑媩栴傪忋擺偟偨傝偡傞偙偲偼偁偭偨偑丄偦偆偟偨傕偺傕媣偟偔擭戙傪妘偰偰帪偨傑傗偭偰偔傞偺偱偁偭偰丄偦偺搚抧偺墦偝偼丄偙偆偟偨偙偲偐傜傕抦傞偙偲偑偱偒傞丅

丂娍偺墹挬偑挘閥傪巊幰偲偟偰惣曽偵尛傢偟丄墿壨偺尮棳傪偮偒偲傔丄懡偔偺崙乆傪曊楌偝偣偨偙偲偑偁偭偰丄偦偺寢壥丄搒岇偺姱偑抲偐傟偙偺抧堟傪憤椞偡傞帠偵側偭偨丅偦傟埲屻丄惣堟偺偙偲偑徻偟偔抦傜傟丄巎姱偨偪傕偦傟傪徻嵶偵婰榐偡傞偙偲偑偱偒偨偺偱偁傞丅

丂榘偑崙傪嫽偟偰偐傜偼丄惣堟慡偰偺抧堟偐傜巊幰偑棃傞偲偄偆傢偗偵偼偄偐側偐偭偨偑丄娍偺墹挬偺応崌偲偍偍傛偦堎側傞偙偲偼側偐偭偨丅

丂偨偩丄搶曽偺抧堟偵偮偄偰偼丄岞懛暎偑晝慶嶰戙偵傢偨傝椛搶偺抧傪椞桳偟偨偨傔丄揤巕偼偦偺偁偨傝傪愨堟乮拞崙偲捈愙娭學傪帩偨側偄抧堟乯偲尒側偟曻抲偝傟丄偦偺寢壥丄搶埼偲偺愙怗偼抐偨傟丄拞崙傊巊幰偺傗偭偰偔傞偙偲傕晄壜擻偲側偭偨丅

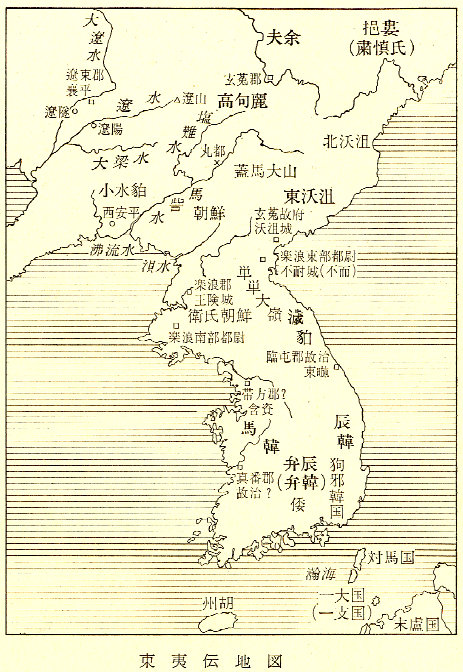

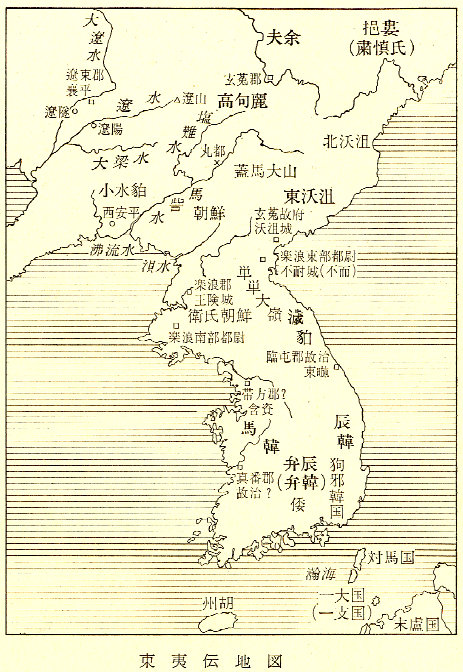

丂宨弶擭娫乮惣楋俀俁俈擭乣俀俁俋擭乯偵岞懛暎傪鎛嶦偡傞偲丄搶奀偺斵曽偺抧堟偺憶偓傕惷傑傝丄搶埼偺柉偨偪偼拞崙偺巟攝壓偵擖偭偰偦偺柦椷偵廬偆傛偆偵側偭偨丅屻偵崅嬪楉偑攚偔偲摙敯偵晪偐偣丄搶曽偺戝奀傪椪傓抧傑偱摓払偟偨丅偦偙偵廧傓榁恖偺尵梩偵傛傟偽丄晄巚媍側婄偮偒偺恖庬偑峏偵搶曽偺懢梲偑徃傞偲偙傠偺嬤偔偵偄傞偲偺偙偲偱偁偭偨丅堷偒懕偒偦偺偁偨傝偺崙乆傪偔傑側偔娤嶡偟偰傑傢傝丄偦偺潀傗晽懎傪扵朘偟偰丄斵傜偺娫偺戝彫偺嬫暿傗丄偦傟偧傟偺崙偺柤偑徻嵶偵婰榐偝傟傞偙偲偵側偭偨丅偙傟傜偺崙乆傪弴乆偵婰弎偟丄偦傟偧傟偺堎側偭偨揰傪楍嫇偟丄偙傟傑偱偺巎彂偵寚偗偰偄傞偲偙傠傪曗偍偆偲偡傞丅

亂偦偺榁恖偨偪偺偄偆晄巚媍側婄偮偒偺恖偨偪偲偼丄榒恖偺偙偲側偺偩傠偆偐丠亃