2月12日 砂川で急行「狩勝8号」から下車し歌志内線に乗り換える。

2月12日 砂川で急行「狩勝8号」から下車し歌志内線に乗り換える。2両編成の車内にはわずか5人の乗客がいるだけでまるで回送列車のようだが、まだ暗い5時20分定刻に発車する。

この歌志内線は前に乗った万字線と同じような炭坑線のためにかつては栄えたが今は寂れてしまっているが終点歌志内は市だけあって家並みが続いている。

折り返し列車には学生が乗り込み通学列車になるようだ。

歌神付近からやっと空が明るくなってくるがまだ家々の窓には明かりが少ない。

西歌付近には長屋形式の家が10棟位あるが明かりは点いてなくかつての炭坑夫の住まいだろうか?

砂川に到着し上砂川線に乗り換える。

砂川に到着し上砂川線に乗り換える。この線の戸籍は函館本線なのだが「上砂川線」と呼ばれている。

発車ホームは砂川駅の古い跨線橋を渡り4番線からの発車となる。

2両編成の車内には2万キロの2人連れと後ろの車両に地元のおじさんが1人の4人しか乗車していない。

定刻に発車し鶉で例のおじさんが下車し、東鶉には2階建て長屋が10棟位建っている。

上砂川は結構大きな駅で石炭車が8両雪をかぶっている。

家並みは砂川から続いている。

折り返し列車はやはり通勤通学列車になり各駅で数人ずつ乗車し砂川に到着する。

砂川から岩見沢までの客車列車も通勤通学列車だ。

砂川から岩見沢までの客車列車も通勤通学列車だ。岩見沢で幌内線に乗り換えるが4両編成の列車の車内は学生でほぼ満員状態で、この学生たちは全員が三笠で下車しガラガラになってしまう。

この三笠駅はかつては幌内炭坑への線が別れていたこともありローカル線にしてはかなり大きな駅だ。

日が出てきて車内が暑くなってきて幾春別には遅れて到着する。

折り返し列車で岩見沢に向かう。

今回乗車した炭坑線はいずれも寂れてしまっているが路線によっては通学通勤客がかなりいる。

不思議なことに炭坑線はどの線もかなりきれいな駅名が続いている。

岩見沢に到着し駅弁の「とりめし」を購入し朝飯とする。

岩見沢に到着し駅弁の「とりめし」を購入し朝飯とする。とにかくこの「とりめし」は安くて美味しいので何度食べても飽きない。

岩見沢から乗車した客車列車は旭川発函館行き客車7両と荷物車3両の10両編成の堂々たる編成でいつものように最後尾の車両に乗る。

乗客は15・6人でそのうちの7人はグループでトランプをしている。

江別・野幌・大麻でかなり乗車し満員になった。

今日は平日で時間も9時半なのにすごい混み方だ。

満員のまま札幌に到着し急行「ニセコ」に乗り換えるため下車する。

列車はある程度入れ替わりはあったがかなりの乗客を乗せて発車していった。

急行「ニセコ」は函館本線回りの客車急行で14系客車は北海道用に改造してあり、扉は折り戸から引き戸に、シートは簡易リクライニングの戻りを弱くし、車体も耐寒構造にしてある。

最後尾の1号車に乗車するが自衛隊員の移動にぶつかり右を見ても左を見ても自衛隊員ばかりで何となく場違いのところに入ってしまった感じがする。

最後尾の1号車に乗車するが自衛隊員の移動にぶつかり右を見ても左を見ても自衛隊員ばかりで何となく場違いのところに入ってしまった感じがする。3両に分乗し総勢100名以上いるという。

最初は小樽まで先ほどの客車列車で行って小樽から「ニセコ」に乗ろうかとも思ったが札幌から乗車して正解だった。

小樽からでは座れないところだった。

発車前に車内放送で14系客車の説明をしている。

定刻に発車するが、この最後尾のスハフ14は発電用エンジンが付いていてかなり大きな音がするので車内放送が聞き取りづらく、もう少し防音対策が必要だ。

銭函−張碓間は絵になりそうな雰囲気で、灰色の空と海、白い雪の上を走る真っ赤な電気機関車に引かれた青い列車、右前方には積丹半島が雪をかぶっている。

小樽に到着し電気機関車を切り離しここからは未電化で山越えのためにディーゼル機関車の重連を連結する。

ここからの乗車客もいるが自衛隊員で満員のために前の車両に移る人もいるが前の車両でも席はないようだ。

ここからはディーゼル機関車の重連で2分遅れで発車する。

ここまでは電化され複線だったがここからはローカル線のように単線未電化になり、勾配標は雪に埋まって見えない。

うとうとしながら小沢に着く。

小沢を出て登りにかかり倶知安に到着する。

雪はかなり積もっていて小沢で60cm、倶知安で70cm位。

窓際に座ったために外がよく見えるのだが満員のために気楽に席を立つことはできない。

沿線の枯れ木に雪が積もっていてまるで雪の花が咲いたように見える。

比羅夫では降雪のために視界が悪く、ニセコでは前の車両からスキー客が6・7人下車する。

比羅夫では降雪のために視界が悪く、ニセコでは前の車両からスキー客が6・7人下車する。上目名はスイッチバックがあり、雪は目の高さほど積もっていて駅員たちが除雪をしている。

黒松内では雪が駅本屋の軒下まで積もっている。

蕨岱で下り急行「宗谷」と交換のため8分停車し、連絡船名簿の案内がある。

やがて長万部に到着し今までのDD51重連機関車を切り離し、ここからは同じくDD51ディーゼル機関車だが平坦線のために単機になる。

ここからは平坦線になりDD51単機でも速度が上がり左に海が広がる。

国縫で瀬棚線が右に大きく曲がり別れ、八雲までは単線と複線が混在する。

森からは海よりの砂原線を通る。

駒ヶ岳を右に見て、渡島沼尻信号所から海と別れ内陸に向かい、林の中を走り大沼に着く。

大沼を出て山の中の仁山を過ぎ定刻に函館に到着する。

連絡船は十和田丸で乗船客は畳席は3・4人位ずつ、イス席は数えられるほど少ない。

連絡船は十和田丸で乗船客は畳席は3・4人位ずつ、イス席は数えられるほど少ない。17時定刻に出航しすぐ船内の案内があり、18時半頃から少し揺れ出す。

19時頃から揺れが少なくなり、走り回っている子供が1人いる他は船内は静かだ。

20時頃デッキに出てみるとあまり寒くはなく中天に月がかかっている。

20時半にまずタンゴが流れ、真室川音頭、ディスコ調のソーラン節と続き20時35分港内に入ったらしく大きく左に揺れ、左側を灯台が通過し、左に青森の町の灯りが見える。

20時42分左にブイの赤い灯りが通ると同時に青森到着の船内放送が流れ定刻に青森港に到着する。

すぐに1番線に停まっている寝台特急「ゆうづる12号」に乗車する。

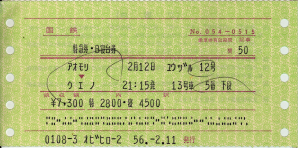

すぐに1番線に停まっている寝台特急「ゆうづる12号」に乗車する。ゆうづる12号は定刻に発車し三沢を発車するところまでは覚えているがその後はぐっすり眠り6時藤代通過までよく眠れる。

6時25分車内放送があり洗面所が賑やかになる。

6時52分定刻に終点上野に到着する。

今日はこれから日勤をして夕方家に帰る。