昔は日本中の山にそれぞれの神様が宿っていました。

昔は日本中の山にそれぞれの神様が宿っていました。ある時、山の神様たちの親に当たる神様が山の神々の処を巡っていました。

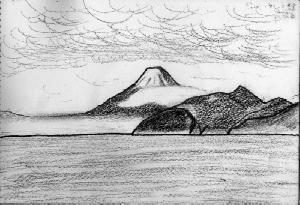

ちょうど駿河の国(静岡県)の福慈の岳(富士山)に着いた時にはすっかりと日が暮れてしまいました。

そこで親神様は福慈の岳の神様に一夜の宿を乞われました。

しかし、福慈の岳の神様は「今日は新嘗祭のために家中の者が他人との接触を断っているので今夜はお泊めするわけにはまいりません。」とお断りしました。

親神様は「私はおまえの親なのに、どうして親を泊めようとしないのだ。それならばここは冬でも夏でも雪や霜が降り寒さが襲い、人々は誰も登らず酒も食べ物の供える者がいないようにしてやる。」と言って福慈の岳を後にしました。

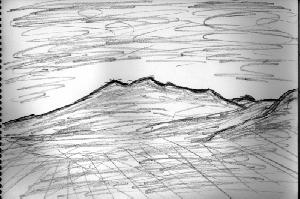

その後、今度は筑波の岳(筑波山)に登りまた宿を乞われました。

筑波の岳の神様は「今夜は新嘗祭をしておりますが、親であるあなた様のお求めをお受けしないわけには参りません。」と答えて酒や食べ物を用意して親神様をもてなしました。

親神様はたいそう喜び「これからは一年中人々はここに集い、酒・食べ物も豊で、後々までも日増しに栄えるだろう。」と言う内容の歌を謡いました。

親神様はたいそう喜び「これからは一年中人々はここに集い、酒・食べ物も豊で、後々までも日増しに栄えるだろう。」と言う内容の歌を謡いました。こうして福慈の岳は一年中雪が降り積もり人々は登ることができなくなり、一方筑波の岳には一年中人々が集い謡ったり踊ったり食べたり飲んだり、今に至るまで人々が絶えなくなりました。

また、筑波の岳には足柄の坂から東にある諸国の男女は、春の花が咲く時期、秋の木の葉が色づく時節になると、手を取り合って連れ立ち、食べ物や飲み物を持って山に登り終日楽しく歌などを謡い遊び過ごしていました(これを歌垣と言います)。

土地の人の言いぐさに「筑波の歌垣で男から贈り物を手にすることもできない女は娘の数に入らない。」と言われていました。